こんにちは、書家の龍和です。

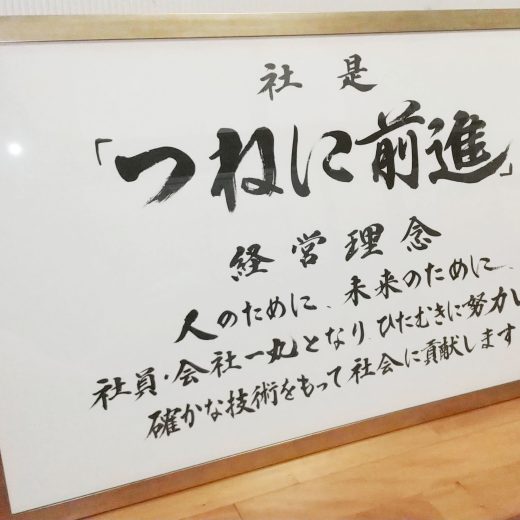

私は、企業の理念やビジョン、社是を筆で表現する

「毛筆理念」というコンテンツの日本ではじめての専門家として

活動を続けてきました。

この仕事をしていると、時々こう尋ねられます。

「企業理念を筆で書くというのは、昔からあった文化なんですか?」

答えは「はい、そして“今こそ必要な文化”です」と言いたいのです。

この記事では、毛筆で企業理念を書く文化がなぜ生まれ、

なぜ現代において価値を持ち続けるのか、

その“歴史と背景”をお話ししたいと思います。

目次

古来の“書”文化に根ざす日本の精神

日本において“書”は、ただの文字ではありませんでした。

仏教が伝来し、空海や最澄が書に精神性を込めていたように、

書はその人の「心を映すもの」とされてきました。

平安時代のかな書、江戸時代の寺子屋、明治以降の近代教育。

いつの時代も、

“文字を書く”ことには、

その時代の精神が込められていたのです。

そしてそれは、家庭や商家においても同様でした。

「家訓」「家是」「道義」といった言葉が、

掛け軸や額に書かれ、

柱に掲げられていたのをご存知の方もいるかもしれません。

商家や武家が大切にした「見える信念」

かつての日本では、商いの心得や生き方の指針を

“書”で掲げることが当たり前でした。

たとえば──

-

商家:「正直を貫け」「利は元にあり」

-

武家:「義を守れ」「忠誠第一」

こうした言葉が、墨で、筆で書かれ、掲げられていたのです。

なぜなら、「言葉は掲げてこそ意味がある」からです。

声だけでは消えてしまう。

紙に印刷しただけでは、心には届かない。

だからこそ、一筆一筆に“魂”を込めて、残す必要があったのです。

企業理念に“魂”を込める時代へ

現代に戻りましょう。

戦後、日本企業は高度経済成長の中で成長し、

「理念経営」という考え方が広まりました。

「我々はなぜこの事業をするのか」

「社会に何を提供したいのか」

「社員にどう在ってほしいのか」

これらを明文化した「経営理念」は、

企業の軸であり、社員への指針となりました。

しかし、その理念が

見えない場所にしまわれていたり、形式的に掲げられていたりするケースも多い

のが実情です。

そこに、私は問いかけたいのです。

「あなたの理念は、会社のどこに“息づいて”いますか?」

パソコンフォントでは伝わらないもの”がある

私はこれまで、さまざまな会社の理念を筆で書いてきました。

墨をする音。筆の入り。呼吸のリズム。

そこには、パソコンでは絶対に表現できない“気”の流れがあります。

プリントされた文字は、整ってはいますが、どこか冷たい。

フォントに“意思”はありません。

それに対して、毛筆理念には人の心と熱量が宿るのです。

デジタル全盛の時代にこそ、“本物”を

AI、クラウド、リモートワーク──あらゆるものが画面の中で完結する時代になりました。

しかし、そんな時代だからこそ、人は“本物”を求めています。

-

一筆入魂の理念

-

空間の重心としての書

-

哲学を目に見えるかたちにした一枚

毛筆で書かれた理念は、

会社の“場”を整え、“人”を引き寄せ、“志”を深める装置

なのです。

私自身の歩みとこの仕事の原点

私は幼少のころから書をはじめ、

生きていく過程で、

「人の本質を書く」

というテーマに向き合ってきました。

そしてある時、ある企業の経営者にこう言われたのです。

「理念を、あなたの書で掲げてみたい」

理念とは、経営者の魂そのもの。

その魂を書で表現する責任と重さに、

私の書家としての在り方が変わっていったのを、

今でも覚えています。

未来へ──この文化を“つなぐ”仕事として

私が毛筆理念に取り組むのは、ただの“文字仕事”ではないからです。

それは、日本の精神文化を現代に接続し、

未来に橋をかける行為だと信じているからです。

書とは、心を映す鏡であり、志を形にする手段です。

理念とは、企業の魂であり、社会との約束です。

その二つを結びつける「毛筆理念」という文化を、

私はこれからも書き継いでいきます。

ご相談はお気軽にどうぞ

もしあなたが、理念に“魂”を宿したいと感じておられるなら、

ぜひ一度、お問い合わせください。ご相談は無料です。