目次

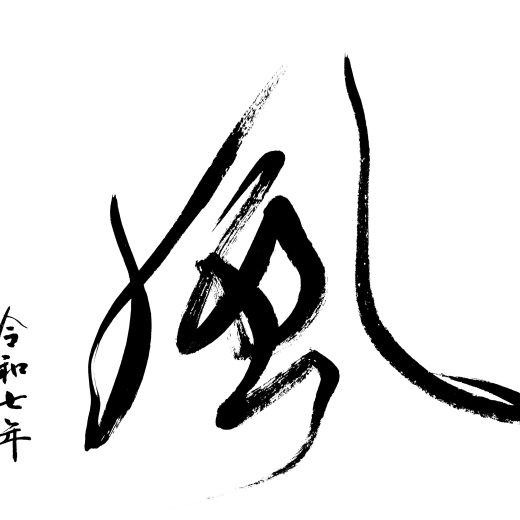

■ 今月の一字「奏」

11月、木々が色づき、世界が静けさを帯びてくる季節。

風が音を立て、落ち葉が舞い、自然そのものが一つの楽章を奏でているかのようです。

今月の一字は「奏(かなでる)」――。

この字を選んだのは、秋の深まりの中で「静かなる調和」を感じたからです。

「奏」は、ただ音楽を演奏するという意味にとどまらず、

“心を合わせて天に捧げる”という、より深い祈りの行為を内包しています。

■ 「奏」という文字の成り立ち

「奏」という字は、上に「天に差し出す両手」、下に「棒(なぎなた)」の象形が重なった古代文字が起源とされています。

もともとは「神前に捧げ物を差し出す」ことを意味しました。

それが時代を経て、「捧げる」→「奉る」→「音を合わせて奏でる」という意味に広がったのです。

つまり「奏」とは、単なる演奏ではなく、

自らの内なる響きを天地に捧げる行為。

人と自然、心と心、見えぬ世界と現実世界をつなぐ“媒介”のような文字です。

■ 書としての「奏」

この「奏」という字は、構造の美しさに特徴があります。

上の「天に捧げる」部分が広がり、下の「行為」を示す部分が支える――

まるで天と地を結ぶ一本の音のように、上下のバランスで成り立っています。

今回の作品では、その“響きの流れ”を表現するために、

一画一画を独立させず、筆の呼吸をつなげるように書きました。

筆先の速度を変えながら、強弱をつけ、墨の濃淡を呼吸のリズムに合わせて。

すると、不思議と音楽的なリズムが生まれたのです。

墨の滲みは音の余韻。線の交わりは旋律。

書という静の芸術の中に、確かな動の響きが宿りました。

■ 制作時のエピソード

この作品を書いたのは、11月の早朝。

まだ夜の名残が残る時間に、湯気の立つ墨をゆっくりとすりながら、静かに筆を握りました。

ふと耳を澄ますと、遠くでカラスの鳴く声と、風に舞う木の葉の音。

それらが自然の調べのように聞こえ、私はそのリズムに身を委ねました。

筆を紙に置く瞬間、心の中で「音」が鳴ったのを覚えています。

その音は、言葉ではなく、感謝の響き。

書き進めるうちに、私はまるで“自分が書いている”という感覚を越えて、

「書かされている」ような静謐な状態に入りました。

作品を見返したとき、

この「奏」という字そのものが、何かを天に捧げているように見えたのです。

■ 「奏」に込められた思想

「奏」は、人と人との調和を象徴する文字でもあります。

演奏という行為は、誰かが誰かと“合わせる”ことで成り立つ。

ひとりの完璧よりも、複数の未完成が響き合うとき、

そこに生まれる「ゆらぎ」こそが真の美しさです。

現代社会はしばしば、完璧を求め、速さを求めます。

けれど、本当のハーモニーとは、

一人ひとりの異なるテンポが、互いを聴き合いながら自然と整っていくもの。

そのとき初めて「奏(かなで)」が生まれるのです。

■ 日常における「奏」

日常の中にも「奏」は息づいています。

家族と交わす何気ない会話、

職場での連携、

心を通わせる挨拶――

それらはすべて、“心を合わせて響かせる”という点で「奏」の一形態なのです。

人は孤立しては音を出せません。

互いの存在があってこそ、響きが生まれる。

だからこそ「奏」は、人と人との関係性の象徴でもあるのです。

■ 今月の一字からのメッセージ

「奏」という一字を前にしたとき、

自分の中でどんな“音”が鳴っているか、耳を澄ませてみてください。

-

それは静かな祈りの音か。

-

誰かへの感謝の音か。

-

あるいは、まだ形にならない内なる衝動か。

その音を押し殺さず、ただ受け入れる。

それが“奏でる”ということの始まりです。

■ 結びに

「奏」という文字は、単なる音ではなく、

人と人、天と地、心と心をつなぐ“祈りの動作” なのかもしれません。

11月という静かな月に、

あなた自身の中にある「響き」を感じ、

日々の暮らしをひとつの音楽として生きてみてください。

それが、今月の「奏」が届けるメッセージです。